-

Par Partages le 6 Octobre 2020 à 08:17

Histoire du département des Alpes-Maritimes(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Histoire du département des Alpes-Maritimes(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)Le territoire compris dans la circonscription actuelle du département des Alpes-Maritimes fut d’abord habité par les Liguriens, chassant, devant la civilisation qu’ils apportaient d’Orient, les sauvages aborigènes, sur l’histoire et les moeurs desquels on ne possède aucune notion. Le premier héros qui ait laissé sa trace sur ce sol, foulé depuis par les pas de tant de vainqueurs, fut Hercule. On lui attribue la fondation de Villefranche.

Trois siècles plus tard, dit-on, les Phocéens de Marseille, jaloux de la prospérité de ce port, en creusent un autre à l’embouchure du Paillon ; émerveillés de la fertilité des campagnes, de la beauté du climat, ils y envoient de nombreux colons ; on défriche le sol, on y apporte la vigne et l’olivier de la Grèce. Les Romains convoitent à leur tour ce qui a séduit les Phocéens : sur ces rivages fortunés, ils plantent leurs aigles dominatrices. Le Forum Julii (Fréjus), le monument de la Turbie sont comme deux empreintes de la puissance romaine. La voie de mer, les vaisseaux de Marseille et du port d’Hercule ne suffisent plus aux besoins de communications nouvelles ; des routes sont ouvertes à travers les rochers ; la voie Aurélienne, faite pour les légions, livrera bientôt le passage des Alpes aux barbares. Ils sont précédés par les apôtres de la foi évangélique : saint Barnabé descend des Gaules, saint Nazaire débarque d’Afrique.

Pendant trois siècles, le pays fut incessamment traversé et ravagé par les barbares. Ces colonies isolées, qu’aucun lien ne rattachait entre elles, ne pouvaient offrir aux envahisseurs aucune résistance ; elles imploraient le secours de leurs voisins. La Ligurie eut pour première protectrice la république de Gênes, au VIIe siècle. Elle s’abrita, en 741, sous le bouclier de Charles Martel.

L’impuissance des descendants de Charlemagne livra la malheureuse province à de nouveaux et plus redoutables ennemis, aux Sarrasins, aux pirates d’Afrique. Pas un point de la côte n’était à l’abri de leurs invasions ; ils s’étaient construit de distance en distance, sur des rochers, dans des endroits inaccessibles, des espèces de repaires du haut desquels ils s’abattaient sur les campagnes et sur les villes. Cet état de choses devint si intolérable, ces horreurs furent poussées à un tel point que la chrétienté s’en émut, et le pape Martin Il organisa une espèce de croisade contre les Maures, qui possédaient tous les passages des Alpes maritimes et qui en opprimaient si cruellement les habitants.

C’est à Othon, le grand empereur d’Allemagne, que revient l’honneur d’avoir porté le coup décisif à la domination des Sarrasins ; c’est lui qui prit d’assaut La Garde-Fraxinet, la plus redoutable de leurs forteresses. L’époque de cette délivrance, le XIe siècle, coïncide malheureusement avec les développements les plus caractéristiques de la féodalité. Aussi les guerres intérieures, les discordes civiles permirent-elles à peine de relever les ruines que les Sarrasins laissaient derrière eux. D’une part, les Grimaldi travaillent à affranchir et à étendre leur souveraineté de Monaco ici, le spectacle des prospérités de Gènes et de Pise suscite des conspirations républicaines ; ailleurs, les héritiers de Boson, les comtes de Provence, revendiquent leurs droits sur ce qu’ils prétendent être une dépendance du royaume d’Arles.

Il n’y a de trêve à ces déchirements que pendant le règne de Raymond-Berenger IV, comte de Barcelone et de Provence, dans la première moitié du XIIIe siècle. En 1246, recommence, avec l’avènement de Charles d’Anjou, une longue période de calamités. Entraînée par ce prince dans sa désastreuse croisade et dans sa fatale expédition contre Naples, la Ligurie y perdit quatre galères et l’élite de ses enfants. Le comté de Nice fut ruiné et vit disparaître les trois quarts de sa population, qui était alors de 80 000 âmes, en comprenant les bailliages de Barcelonnette et de Puget-Théniers. Le commerce était presque anéanti, la désolation régnait dans les familles décimées par la guerre. Les terres, faute de bras, restaient incultes.

L’autorité était exercée au nom du souverain absent par un grand sénéchal qui faisait peser sur les petits une tyrannie d’autant plus impitoyable qu’elle était plus impunément bravée par les grands. Les possesseurs de hauts fiefs, l’évêque de Nice et l’abbé de Saint-Pons, les Caïs et les Badat, les Marquesans et les Riquieri, les Grimaldi de Vintimille échappaient à sa juridiction et agitaient de leurs querelles incessantes l’intérieur de la cité ; à l’extérieur, c’étaient de grands vassaux plus indépendants encore : les Lascaris, comtes de Tende, qui descendaient parles femmes des empereurs de Constantinople, et les Doria de Dolceaqua, qui dominaient dans la vallée de la Roya ; par eux le Piémont et la république de Gènes pesaient sur le comté de Nice.

Il y eut pourtant une compensation à tant de malheurs. Le pays de Nice doit aux règnes des deux Charles les orangers de Sicile, qui, arrosés à leur naissance de bien des larmes, font aujourd’hui la fortune de la contrée. Après l’extinction de la branche aînée d’Anjou, et la renonciation de la branche cadette, le 5 octobre 1419, le comté de Nice vint s’ajouter aux États déjà si considérablement agrandis d’Amédée VIII, duc de Savoie. Pendant plus d’un demi-siècle, la Ligurie put s’applaudir d’avoir changé de maîtres. Mais l’Europe tremblait sur ses bases, bientôt allait commencer le grand duel entre la France et l’Espagne ; Charles-Quint et François Ier, allaient se disputer l’Italie ; les Alpes- Maritimes étaient le passage indiqué des deux armées ; elles étaient destinées à la fois à devenir théâtre et victimes de ces luttes acharnées. Peste, guerre et famine, tels furent les fléaux qui inaugurèrent le XVIe siècle.

L’entrevue de Villefranche, ménagée par le pape Paul III entre François Ier et Charles-Quint, devait procurer une trêve de dix années ; au commencement de la cinquième, les hostilités recommencèrent, le monarque français amenant cette fois avec lui le forban apostat, devenu bey de Tunis, Hariadan Barberousse.

Après la paix de Cateau-Cambrésis, sous l’administration réparatrice de Philibert-Emmanuel, la Ligurie respirait à peine, heureuse de pouvoir effacer de si longs et de si cruels désastres, quand survint le fameux tremblement de terre du 20 juillet 1564. Les secousses se prolongèrent jusque dans les premiers jours d’août et bouleversèrent tout le pays. Le fond du port de Villefranche s’affaissa, le cours de la Vésubie fut un moment interrompu ; les villages de Bollène, Lantosque, Belvedère, Saint-Martin, Roccabigliera et Venanson, furent écrasés par la chute des rochers environnants, et beaucoup de sources non thermales jusque là devinrent chaudes et sulfureuses.

Les règnes les plus heureux dans les États voisins, les administrations les plus habiles semblent être pour notre malheureuse province l’occasion, la cause de nouvelles infortunes. C’est elle encore qui paye une partie de la gloire de Henri IV et de ses généraux ; et quand, rompant la paix de Suse, Richelieu endosse la cuirasse par-dessus la pourpre romaine, c’est la Ligurie que menace le cardinal, devenu capitaine. En 1689, lorsque se forma la ligue d’Augsbourg, Victor-Amédée, contraint de renoncer à la neutralité, prit parti contre la France ; ce fut le signal d’une nouvelle invasion, et, le 11 mars 1691, Catinat établissait son quartier général à Saint-Laurent-du-Var, l’occupation française dura jusqu’à la paix de Turin, signée le 29 août 1696.

Quelques années plus tard éclatait la guerre de Succession ; c’est sur les mêmes rivages et sous les mêmes murailles que le prince Eugène et le duc de Berwick développèrent leurs talents stratégiques ; Louis XIV victorieux ordonna, en 1706, de raser toutes les fortifications du comté. La guerre cependant continua encore avec des succès divers jusqu’au traité d’Utrecht, en 1713 ; son oeuvre avait été complétée par les rigueurs de l’hiver de 1709, pendant lequel, dans la nuit du 13 au 14 février, un froid de 9 degrés gela tous les oliviers.

Une trêve de vingt années, dans cette suite continuelle de guerres, permit aux princes de Savoie, Victor-Amédée et Charles-Emmanuel, de faire preuve des bonnes intentions dont ils étaient animés envers les Liguriens ; mais il était écrit que toute secousse européenne devait avoir son contrecoup au pied des Alpes. A propos de la succession de Pologne, les soldats de l’Autriche, les vaisseaux de l’Angleterre et les armées franco-espagnoles se mettent en marche ; c’est encore dans le couloir et dans les ports des Alpes-Maritimes que s’établit le principal courant des troupes et des arrivages l’excessive sécheresse de l’été de 1734 occasionne disette et famine, laissant à Patinée suivante le nom de mortelle.

Nous renonçons à décrire les péripéties de ces luttes éternelles, qui sont presque aussi semblables dans leurs détails que dans leurs résultats ; toujours des sièges, des batailles, puis des traités, l’un refaisant ce que l’autre a défait ; c’est à peine si les noms des lieux changent. Le traité d’Aix-la-Chapelle ne fait que rétablir un état de choses qui avait existé auparavant. Ce qu’il constate surtout, ce sont les inépuisables ressources de ce pays, qui, pour célébrer la paix, surprend l’Europe par le faste et l’éclat de ses fêtes, alors qu’on pouvait le croire épuisé par tous les sacrifices de la guerre.

Le 24 mars 1760, fut signée, à Paris, la partie du traité définitif qui rectifiait la ligne de frontière entre la Savoie et la France. Les communes de Gattières, Dosfraines, Bouyon, Ferres, Conségudes, Aiglun et la moitié de Roquesteron, situées au delà du Var et de l’Estéron, furent échangées contre les villages provençaux de Balnis, Auvare, Saint-Léger, La Croix, Puget Rostang, Cubéris, Saint-Antonin et La Pène, qui passèrent au comté de Nice. La sagesse du roi de Piémont conserva la paix à ses États pendant la guerre de Sept ans. Les afflictions d’une disette, que les sécheresses rendaient imminente en 1767, furent épargnées aux populations par d’habiles mesures ; d’importants travaux d’utilité publique furent menés à bonne fin : la route du col de Tendefut considérablement améliorée ; deux beaux ponts en pierre, jetés sur la Roya, assurèrent le dangereux passage des gorges de Saorgio.

Ce calme fut troublé, en 1788, par des calamités, préludes d’autres orages. A la suite de pluies torrentielles et de tempêtes effroyables, d’affreux éboulements eurent lieu dans la vallée de Roccabigliera ; la montagne du col de Becca s’affaissa et ensevelit, avec de nombreuses victimes, une partie du territoire de Coaraze. Pendant l’hiver de l’année suivante, dans la nuit du 11 au 12 janvier, à la suite d’une tempête qui avait couvert le sol de deux pieds de neige, une désastreuse gelée de 9 degrés frappa de mort jusque dans leurs racines les orangers et les oliviers : c’était la richesse de toute la contrée, et elle était ruinée pour longtemps.

Quand éclata la Révolution française, des liens de parenté unissaient trop étroitement la maison de Savoie aux Bourbons de France pour qu’elle pût assister indifférente et inactive au -rand drame qui allait se dérouler. Turin devint un centre d’émigration, un foyer de conspirations royalistes. Une armée sarde fut réunie sous les ordres du général Courten et du major Pinto, qui firent garnir de redoutes les hauteurs de la rive gauche du Var, depuis le rivage jusqu’au delà d’Aspremont, sur une étendue de 12 kilomètres.

A ces dispositions hostiles, l’Assemblée constituante opposa un rassemblement de volontaires marseillais campés à La Brague, entre Cagnes et Antibes ; ordre fut donné à M. Lesueur, consul à Nice, de demander ses passeports qui lui furent refusés. Une panique que rien. ne justifiait entraîna dans les montagnes les défenseurs de la frontière piémontaise. Les notables du pays vinrent implorer la présence des forces françaises comme garantie d’ordre, et ce fut sans brûler une amorce et comme libérateur que le général Anselme prit possession de la Ligurie.

Alors fut organisé le département des Alpes-Maritimes, qui était compris entre le Var et la rive droite de la Taggia ; il avait pour chef-lieu Nice et comprenait les arrondissements de Nice, de Monaco, et de Puget-Théniers ; sa superficie était de 322 654 hectares et sa Population (1804) de 88 000 habitants. Plus tard, l’Autriche, alliée au Piémont, voulut nous enlever notre conquête. La Convention envoya sur les lieux trois de ses membres : l’un d’eux était Robespierre jeune, qui venait d’assister à la délivrance de Toulon ; il amenait avec lui deux jeunes officiers dont il avait remarqué l’ardeur et deviné les talents ; l’un était Corse, l’autre était né près d’Antibes : c’étaient Bonaparte et Masséna.

Pour l’Autriche, ce n’était déjà plus la Ligurie qu’il fallait songer à reprendre, c’était l’Italie qu’il s’agissait de garder. Le premier corps d’armée qui s’organisa dans le département des Alpes-Maritimes, et qui en partit pour cette première fabuleuse campagne d’Italie, comptait dans ses rangs Junot, Berthier, Charlet, Laharpe et Suchet. Le pays fut administré, de 1802 à 1814, par un préfet qui y laissa d’excellents souvenirs, M. le vicomte Joseph du Bouchage.

Rappelons le débarquement de la duchesse de Berry, venue en France sur un navire sarde, imitation malheureuse de l’épisode du golfe Jouan ; mentionnons aussi les révolutions microscopiques de Monaco. Ce furent les seules agitations qui troublèrent le pays pendant la période pacifique du XIXe siècle.

source : https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article2039

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Partages le 19 Septembre 2020 à 08:23

Histoire du département des

Histoire du département des

Alpes-de-Haute-Provence(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)armi les treize peuplades qui habitaient jadis le territoire des Alpes-de-Haute-Provence, on cite celle des Albicaei ou Albici, du nom d’Albèce, leur cité, aujourd’hui Albiose, petit village près de Riez. Alliés des Celto-Ligures, ils formaient, avec les Reii (Riez), les Bodiontici ou Brodiontii (Digne), les Esubiani (vallée de l’Ubaye), les Salinienses (Castellane) et quelques autres peuples, une confédération ayant ses chefs, son sénat et ses magistrats.

Ainsi que dans tout le reste de la Gaule, on y pratiquait la religion druidique ; les prêtres tenaient le premier rang dans l’État, puis venaient les nobles ; le reste était esclave. Peuples remuants et belliqueux, ils étaient souvent en guerre avec leurs voisins. Vers l’an de Rome 568, les Ésubiens, joints aux Ligures, s’opposèrent au passage du préteur Loelius Babius conduisant ses légions en Espagne. Percé de flèches, Loelius tomba, et sa mort, dit Tite-Live, devint le signal d’un épouvantable massacre. Les vainqueurs ne firent aucun quartier. Pas un soldat romain n’échappa au carnage. Plus tard, Marins les surprit dans leurs montagnes et vengea la mort de Babius et de ses légions.

Déjà les Phocéens avaient fondé Massilia. D’abord ennemis de la colonie, les Albicaei s’en rapprochèrent dans la suite et recherchèrent son alliance. Dès lors tout changea : lois, mœurs, religion, usages. Peu à peu, les sciences, les lettres et les arts civilisèrent ces peuples à demi sauvages ; les champs mieux cultivés se couvrirent de moissons. Avec l’agriculture naquit le goût du commerce et de l’industrie, et l’art de la guerre fut perfectionné. Aussi, quand, jaloux de sa puissance, les Romains attaquèrent Massilia, vit-on les Albicaei la défendre, en reconnaissance des bienfaits qu’ils en avaient reçus. César vante leur bravoure et ne craint pas de les comparer aux Romains ; il les appelle des hommes forts, endurcis au travail, exercés dans les armes, infatigables à la guerre et ne reculant jamais à l’aspect du danger.

C’était peu de les avoir vaincus, Rome voulut les soumettre ; elle n’y parvint qu’en établissant chez eux des colonies, et comme si elle ne voulait rien laisser à regretter de la civilisation grecque qu’ils perdaient, elle accorda aux Albicaei le droit italique et couvrit la Provincia, dont ils faisaient partie, de temples, de palais, d’aqueducs, de cirques et de voies romaines, qui étonnent encore par l’aspect imposant de leurs vestiges.

Cependant le christianisme avait pénétré dans ces montagnes : Digne, Riez, Sisteron, Senez et Glandèves avaient leurs églises. Ce pays prospérait, quand la grande tempête du nord se leva et l’enveloppa dans la ruine commune. Bourguignons, Wisigoths, Ostrogoths, Francs, Lombards et Saxons vinrent tour à tour s’y combattre, et les Alpes-de-Haute-Provence, après avoir fait partie du royaume des Wisigoths, furent conquises par les Francs en 507 et comprises dans la province d’Arles.

Au milieu des ravages de la guerre, l’esprit chrétien étendait ses conquêtes pacifiques, fondant des églises, prêchant la paix et la fraternité. Bientôt paraissent les Sarrasins. Sortis par milliers des flots de la Méditerranée, ils se répandent dans la Provence, le fer et la flamme à la main. Riez et l’antique cité des Saliniens tombent en leur pouvoir et sont réduites en cendres ; Digne, Sisteron, Manosque sont pillées et saccagées ; les abbayes de Val-Benoît et de Lure détruites. Dans les champs comme dans les villes règnent la solitude et la mort.

Chassés par Charles Martel, ils reparaissent et ne se retirent que pour revenir une troisième fois vers 973 ; mais la main qui les avait si rudement frappés n’était plus là pour les combattre. Un roi fainéant dormait sur le trône de Charlemagne. Alors un homme sort de la foule. Son nom est Valentinus. Descendant, suivant les uns, des princes de Castille ; selon d’autres, d’une famille de patriciens établis dans les Gaules, hardi, courageux, expérimenté dans l’art de la guerre, Valentinus rassemble les Saliniens, et, l’épée d’une main, la croix de l’autre, il les excite à marcher avec lui contre les Maures. A sa voix, ce qui reste de la cité prend les armes. Sisteron, Riez suivent cet exemple.

Bientôt il n’y eut plus un seul Sarrasin sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Alors, délivrée de la longue et dure oppression qu’avaient fait peser sur lui ces barbares, ce pays sembla renaître ; les églises et les abbayes sortirent de leurs ruines, les prêtres que la guerre avait dispersés reparurent, les cités longtemps désertes se repeuplèrent, et le paysan ne craignit plus de semer pour l’étranger.

Rien ne favorise l’ambition comme l’anarchie ou la guerre. Boson, profitant de ces désordres, s’était fait roi d’Arles ou de Provence, « pour veiller à la défense de leurs églises que menaçaient à la fois l’ennemi invisible et les ennemis visibles. » Après sa mort, la Provence fut érigée en comté. Boson II ayant divisé ses États entre ses deux fils Rotbaud et Pons, Rotbaud reçut en partage des terres considérables, dont Forcalquier faisait partie. Ces terres s’étendaient dans les montagnes de la haute Provende et du Dauphiné, par delà la Durance et le Rhône. On les appela le marquisat de Provence.

Plus tard, ce marquisat passa, par alliance, à Guillaume Taillefer, comte de Toulouse. Celui-ci laissa deux fils, dont l’un, Bertrand, hérita du comté de Forcalquier ; mais la dynastie des Bertrand s’éteignit dans la personne de Bertrand IV, mort en 1208, ne laissant qu’une fille mariée à Régnier de Castellar. De ce mariage naquirent deux filles, dont l’aînée épousa Alphonse, comte de Provence. Raymond Bérenger, leur fils, réunit les deux comtés.

Sous le règne de Raymond Bérenger, un sang nouveau, le sang catalan, vint féconder cette vieille terre gréco-latine ; l’esprit national se réveille, et avec lui le goût des sciences, des lettres et des arts. Alors se forma la langue romane ; l’ère de la chevalerie commença, et ce pays devint le centre et le foyer de la civilisation. C’était le temps du gai saber (gai savoir) et des cours d’amour ; les troubadours, avec leurs sirventes et leurs fabliaux, charmaient les loisirs des manoirs. Heureux poètes, qui ne chantaient pas en vain les belles châtelaines ni les gentes bachelettes ! Précurseurs de la Renaissance, ils faisaient succéder à l’idiome grossier, dont on se servait alors, ce doux langage, cette fleur de poésie dont les plus belles langues de l’Europe, celles de l’Italie, de l’Espagne et de la France, devaient plus tard s’enrichir. Alors ils comptaient dans leurs rangs de nobles chevaliers et même des souverains ; mais, hélas ! le plus beau ciel a ses orages et la croisade contre les Albigeois vint tout à coup attrister cette terre d’amour et de poésie.

Adieu les chants et les tournois ! Les seigneurs effrayés n’ouvrirent plus leurs portes aux ménestrels ; les cours d’amour se fermèrent. A la gaie science succéda la politique ; les communes s’affranchirent et résistèrent vaillamment aux armes de Charles d’Anjou, frère de saint Louis et comte de Provence, par suite de son mariage avec Béatrix, unique héritière des Raymond Bérenger. Après des luttes sanglantes, Castellane et les autres communes des Alpes-de-Haute-Provence se soumirent ; mais, à la mort de Charles III, en 1389, elles passèrent à la seconde maison-d’Anjou, d’où sortit le roi René, l’une des figures les plus originales de ces temps religieux et chevaleresques. Ce prince, dont la Provence « a gardé la mémoire, » rendit à ce pays son ancien éclat. Vaine lueur que son héritier laissa tristement s’éteindre ! Alors le territoire des Alpes-de-Haute-Provence passa avec la Provence à la couronne (1481).

Depuis le châtiment terrible que leur avait infligé Marius, les Ésubiens n’étaient plus sortis de leur repos. On dit qu’ils ne voulurent pas survivre à leur défaite. Quoi qu’il en soit, la vallée qu’ils habitèrent n’était encore en l’an mille, comme de leur temps, qu’une forêt de mélèzes et d’épines. A cette époque, défrichée et peuplée par des colons venus d’au delà des Alpes, séparée par sa position naturelle du reste du pays, elle en suivit la fortune sans prendre part aux révolutions qui l’agitèrent On ne la connaissait encore que sous le nom de vallée noire. Soumise aux comtes de Provence, elle devait à leurs libéralités de grands privilèges. C’était une des quatre vigueries du comté de Nice, divisée en plusieurs communes. Il y avait un juge royal à Barcelonnette, et des consuls ou des bayles dans les autres communes, tous magistrats électifs investis de la haute, moyenne Chasse justice criminelle et civile. Enfin, les habitants étaient affranchis de toute vassalité, de toute charge de guerre et des gabelles.

Cependant, à l’extrémité des Alpes Cottiennes, au milieu de ces âpres montagnes, s’élevait, à la fin du Xe siècle, une vaste tour carrée à plusieurs étages. Dans cette tour vivait un petit prince allemand qui, de simple officier de Rodolphe III, roi de Bourgogne, était devenu marquis (margrave), c’est-à-dire gardien de la Marche, de la frontière de Maurienne. Il s’appelait Bérold ou Berthold. Boire et guerroyer était sa vie. Il épousa une pauvre jeune fille qui s’était trouvée un jour par hasard comprise dans le butin qu’il avait fait chez le comte de Suse. Berthold en eut un fils, Humbert aux blanches mains. Il vécut désormais en honnête et paisible seigneur et mourut, dit-on, dans un couvent, Humbert, investi par Conrad le Salique du titre de comte, ajouta la Maurienne et d’autres possessions à ses domaines.

Dans la suite, ses successeurs conquirent les Marches et finirent par prendre rang parmi les plus illustres maisons princières. Alors la Provence était en proie à l’anarchie, grâce aux inimitiés qui divisaient les familles souveraines. Amédée VII, dit le comte Rouge, en profita pour s’emparer de la vallée de Barcelonnette, et c’est ainsi que l’humble héritage de Berthold le margrave devint un État puissant. Cependant, Amédée promit de respecter les privilèges et exemptions dont les habitants de la vallée avaient joui jusque-là ; mais, s’ils conservèrent leurs franchises, ils perdirent pour longtemps la paix, à l’ombre de laquelle ils avaient vécu et prospéré. Dès ce moment, la pauvre vallée ne fut plus qu’un champ de bataille, dont la France et la Savoie se disputèrent la possession.

Recouvrée par Louis XI en 1398, reconquise par Amédée VIII en 1419, reprise de vive force, en 1464, par le roi René, comme l’âne de la fable, elle était toujours en litige Quand Charles-Quint, à la tête d’une armée de cent mille hommes, s’avança vers la Provence, François Ier, voulant mettre un désert entre ses ennemis et lui, commanda que l’on dévastât la vallée (1535) ; cet ordre fut exécuté avec une rigueur telle que les églises mêmes ne furent point épargnées. Deux ans après, en 1537, ce prince rendit un édit qui réunissait la vallée au Dauphiné ; mais, envahie en 1558 par le duc Emmanuel-Philibert, à qui le comte de Tende, gouverneur de Provence pour Henri II, ne tarda pas de la reprendre, elle ne fut rendue à la Savoie que l’an d’après, par le traité de Cateau-Cambrésis.

Aux guerres civiles et étrangères vinrent se joindre les guerres religieuses. Déjà le contrecoup de la sanglante croisade contre les Albigeois s’était fait sentir dans ce pays. Hérétiques et juifs y furent également persécutés. A Digne, à Cadenet, à Moustiers, à Mezel, à Courbez, au Perthuis et dans plusieurs autres communes, les habitants se soulevèrent contre les juifs, qu’ils pillèrent et saccagèrent « avec une grande fureur, meurtre et occision » suivant le récit de Nostradamus. « Pour réparation, ajoute-il, de cette populaire mutinerie, les séditieux habitants et meurtriers furent condamnés à de grosses amendes et à la restitution des choses enlevées. » Alors les juifs des dix-huit parts du terroir, en possédaient dix, exemptes de la juridiction royale. Avant 1300, ils avaient leurs juges, et cent ans après ils furent déclarés libres de tout péage ; mais, en 1501, un édit royal leur enjoignit de recevoir le baptême ou de quitter, sans délai sous de grosses peines, le territoire de la Provence.

Jusqu’en 1545, le calvinisme avait fait peu de prosélytes dans ce pays, encore sous la terreur de la persécution contre les Vaudois et les juifs ; mais, après la Saint-Barthélemy de Mérindol, il fallut compter avec les religionnaires provençaux. Rien ne fait germer les idées comme le sang ; c’est la rosée féconde du progrès. De toutes parts, il vint au nouvel Évangile des apôtres et des soldats. Digne, Riez, Barcelonnette et plusieurs autres bourgs et villages tombèrent au pouvoir des protestants.

A Barcelonnette, ils se livrèrent à des excès condamnables. Battus, en 1575, par le maréchal de Retz, ils expièrent cruellement leurs premiers succès ; les gentilshommes qui déposaient leurs armes, reçus à merci et à rançon, avaient la vie sauve. Quant aux prisonniers, point de grâce ! Brûlés ou pendus. Par ce coup de rigueur, les catholiques rétablirent leur autorité dans le pays jusqu’en 1585, qu’un édit royal ayant enlevé aux protestants leur place de sûreté, ceux-ci reprirent les armes. Appelé par les ligueurs, le duc de Savoie entra en Provence en 1590 ; mais il en fut chassé par Lesdiguières. Cette seconde campagne ne finit qu’à la paix de Vervins (1598).

Cependant le duc de Savoie n’avait pas renoncé à ce qu’il appelait ses droits sur la vallée de Barcelonnette. En 1627, voyant Louis XIII occupé par le siège de La Rochelle et parla révolte des protestants du Midi, il en profita pour envahir la vallée, ouverte à tout venant et toujours la première à souffrir des guerres et des prétentions royales. Il parvint à s’en rendre maître ; mais, l’année suivante, Richelieu s’empara de la Savoie et du Piémont et déclara la vallée de Barcelonnette réunie à la France. Cependant, en 1630, il consentit à la rendre à la Savoie.

Plus tard, sur la fin du XVIIe siècle, Victor-Amédée Il ayant osé se heurter contre la puissance de Louis XIV, les Français reparurent dans la vallée ; mais, avant de se retirer, les Piémontais y mirent tout à feu et à sang. « Dieu sait, dit un contemporain, comme le pauvre pays fut traité ! Au quartier des Sanières, où, par malheur, les grenadiers de Savoie furent logés, ils se firent traiter à ventre déboutonné, rançonnant leurs hôtes à grands coups de bâton et épée à la gorge, sans pouvoir obtenir aucune justice de M. de Corbeau, leur capitaine ; ils y tuèrent, battirent et volèrent impunément. »

Pendant toutes ces guerres, les paysans effrayés s’enfuyaient dans les montagnes, laissant les terres incultes. Bientôt la disette et la famine réduisirent la plupart des habitants à se nourrir d’herbes sauvages. Tel fut le sort de la vallée jusqu’à la paix d’Utrecht, en 1713. Alors, épuisée, ravagée et dépeuplée, elle commença à respirer ; mais les bras manquaient dans les campagnes pour les cultiver. On n’y voyait que chaumières en ruine ou désertes. Les habitants demandèrent à être réunis à la Provence. C’était, disaient-ils dans leur supplique au roi, « le seul moyen de rendre à la vallée son ancien bien-être, à cause du commerce des bestiaux qui paissent pendant l’hiver dans les plaines de la Provence, et pendant l’été sur les Alpes de la vallée. » Cette réunion fut prononcée par arrêt du conseil, en 1714.

De 1743 à 1747, la vallée de Barcelonnette eut encore à souffrir des ravages de la guerre ; l’armée austro-sarde envahit la Provence ; mais le maréchal de Bellisle l’en ayant chassé, la tranquillité régna dans la vallée jusqu’à la Révolution. Alors, comme l’ancien comté de Forcalquier et la baronnie de Castellane, elle fut enclavée dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il y eut dans le département, notamment à Manosque quelques troubles à la suite des événements de 1789. A son retour de l’île d’Elbe en 1815, Napoléon, en se dirigeant sur Grenoble, traversa le département des Alpes-de-Haute-Provence et passa par Castellane, Digne et Sisteron.

Le département des Alpes-de-Haute-Provence est au XIXe siècle celui de la France où la population est le plus clairsemée, puisqu’elle n’atteint pas encore vingt habitants par kilomètre carré ; cependant, il est un de ceux qui pourraient s’enrichir et se peupler le plus rapidement si les pentes de ses montagnes étaient consolidées par les gazons et les bois.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Partages le 9 Septembre 2020 à 07:52

Histoire du département des Bouches-du-Rhône

(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)Les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, sont les trois départements qui correspondent à l’ancienne Provence. De ces trois départements, le plus important est celui des Bouches-du-Rhône qui va nous occuper, et à l’occasion duquel nous allons tracer une esquisse de la province entière.

Le pays montagneux et maritime qui s’étend entre le Rhône, la Durance, les Alpes, le Var et la Méditerranée était occupé, dès une haute antiquité, par les Ligures-Saliens, qui se mêlèrent avec les Celtes à l’est et les Ibères vers l’ouest. Ils se divisaient en un grand nombre de tribus les Ségobriges, les Commones, près de Marseille ; les Véruciniens, de Grasse ; les Décéates, d’Antibes ; les Suétriens, les Quariates, les Aducinates, les Oxybiens, les Liganiens, etc. C’étaient des hommes à peu près sauvages, sans villes, sans lois, sans industrie, habitant sous le chaume ou les roseaux, vivant de la chasse dans les montagnes, de la pêche au bord de la mer. Déjà cependant la zone intermédiaire entre les montagnes détachées des Alpes et la Méditerranée produisait, grâce à la bonté de son sol, des plantes et des fruits.

Les Phéniciens, qui avaient établi des comptoirs sur les côtes de la Méditerranée, paraissent en avoir placé un chez les Saliens pour leur commerce dans la Gaule. D’autres étrangers arrivèrent ensuite : c’étaient des Grecs partis du voisinage de l’Ionie, et qui, accueillis par les Ségobriges, fondèrent Massalie (Marseille), à la place même du comptoir phénicien. Cette nouvelle cité s’enrichit bientôt par l’industrie de ses habitants et excita la jalousie des barbares qui l’entouraient. Ils firent une tentative pour la détruire et n’y réussirent pas. Loin de succomber, elle s’agrandit par l’arrivée des Phocéens, qui fuyaient devant les armes de Cyrus, et bientôt couvrit de ses colonies tout le littoral voisin.

Au lieu d’accepter avec joie les bienfaits de la civilisation, les barbares sentirent croître leur haine en même temps que la prospérité de Massalie : Ils se coalisèrent, élurent un roi commun, Caramandus, battirent les troupes de la cité phocéenne et vinrent l’assiéger. Elle appela à son secours les Romains, et le sénat, la déclarant son alliée, chargea Flaminius d’aller donner l’ordre aux Oxybiens de poser les armes. Ils n’avaient pas encore appris à redouter la force invincible de Borne ; se jetant sur la suite de l’ambassadeur romain, ils pillèrent ses bagages et le forcèrent de s’enfuir au plus vite vers son vaisseau. Que de peuples ont préparé leur asservissement par d’imprudents outrages, depuis Tarente, qui couvrit de boue les députés de Rome, jusqu’au dey d’Alger !

Le consul Opimius passe les Alpes avec une armée, prend Ægitna, en fait vendre les habitants comme esclaves et distribue aux Massaliotes les vallées des Oxybiens, des Décéates, des Anasiliens, etc. Tandis qu’il va triompher à Rome, Fulvius, son successeur, écrase la tribu maritime des Saliens, et C. Sextius Calvinus, qui vient ensuite, établit la domination romaine dans le pays par la fondation d’une colonie, Aquae Sextiae (Aix). La Gaule entière commença à s’inquiéter. Les Arvernes prirent les armes sous lotir vaillant roi Bituit ; mais Domitius les vainquit dans de rudes combats, et plusieurs campagnes victorieuses assurèrent aux Romains la possession du midi de la Gaule. En 114 avant Jésus-Christ, tous les petits peuples qui l’occupaient passèrent sous le joug, et le pays fut réduit en province romaine. Ce fut la première province des Romains en Gaule, la Province par excellence ; aussi le nom est-il resté : Provence.

C’était le poste le plus avancé de l’empire romain du côté des barbares, et c’est là, en effet, que Marius arrêta la terrible invasion des Cimbres et des Teutons. Dix ans à peine étaient écoulés depuis la soumission des peuples de la Gaule méridionale, et nul ne bougea à l’arrivée de ce formidable secours de barbares, tant l’action conquérante de Rome était prompte et énergique.

La Province se prêta, du reste, avec une souplesse merveilleuse à la civilisation de Rome ; elle adopta et cultiva avec succès ses arts, son industrie, parla sa langue, adora ses dieux, envoya ses enfants dans ses écoles ; les habitants de la Province étonnaient les Romains : on les croirait nés à l’ombre du Capitole, disait Tacite ; Pline appelait leur pays une véritable Italie ; Arles était surnommée la seconde Rome. Nulle contrée, d’ailleurs, ne reçut plus à profusion les présents de la civilisation romaine, et aujourd’hui encore, après dix-huit siècles, la Provence est moins célèbre par la beauté de son climat et de sa position que par ses innombrables monuments, aqueducs, thermes, ponts, cirques, temples, statues, qui lui donnent l’apparence d’un immense musée d’architecture romaine.

Après la conquête de la Gaule par César, on continua d’appeler la Province le pays qui nous occupe. Seulement, on distinguait cette Gaule méridionale par le nom de braccata, dérivé d’un certain vêtement, bracca (braie), en usage chez ses habitants ; tandis que l’on appliquait le nom de chevelue (comata), au reste de la Gaule où l’on portait de longs cheveux, suivant la coutume barbare. Sous Auguste, la Province prit le nom de Narbonnaise, à l’exception de la partie montagneuse qui fut rattachée aux Alpes Maritimes. Lorsque de nouvelles divisions, au IIIe et au IVe siècle, eurent distribué la Gaule en dix-sept provinces, la Province fut partagée en trois. Une portion entra dans la Viennoise ; les deux autres formèrent la seconde Narbonnaise et les Alpes Maritimes. Le territoire du département des Bouches-du-Rhône, en particulier, était dans la seconde Narbonnaise.

Déjà le christianisme avait pénétré en Provence. Une légende veut qu’il y ait été apporté, dès le Ier siècle, par saint Lazare et les saintes Maries. Quoi qu’il en soit, il y fit des progrès rapides. Sous le règne de Constantin, il s’y tint un concile qui condamna les donatistes.

Parmi les villes soumises, Rome avait l’habitude de récompenser les plus dociles ou d’attirer les plus hostiles par des avantages municipaux. C’est ainsi que la plupart des villes de la seconde Narbonnaise portèrent le titre de cité et jouirent du droit de se gouverner elles-mêmes intérieurement. Elles avaient un sénat, des magistrats municipaux, une curie comprenant tous les propriétaires de vingt-cinq arpents. Nulle portion de la Gaule ne posséda des institutions municipales plus complètes, et nulle part elles n’eurent autant de vitalité, puisqu’on les a retrouvées ici en plein Moyen Age.

Parmi ces cités, nous nommerons celles des Massiliens ou Massalioles (Marseille), des Arlésiens (Arles), des Aquiens (Aix), des Aptiens (Apt), des Foro-Juliens (Fréjus), des Antipolitains (Antibes), etc. On a des notions vagues sur certaines assemblées du midi de la Gaule, qui devaient se réunir périodiquement pour s’entendre sur les intérêts communs de la province ; mais le gouvernement impérial absorbait tellement toutes les affaires, que ces assemblées, n’ayant point d’objet sérieux, tombèrent tout à fait en désuétude. Quand les derniers empereurs sentirent que la vie se glaçait enfin partout dans l’empire, en présence des barbares, ils tentèrent de la ranimer en rendant aux provinces une certaine indépendance. Honorius par son édit de 418, ordonna que l’assemblée des sept provinces se réunirait tous les ans à Arles. Ce galvanisme n’eut point d’effet durable, et bientôt, les barbares couvrirent tout l’empire.

La Narbonnaise eut pourtant l’honneur de les voir deux fois battus dans ses plaines. Un forgeron, qui portait le nom de Marius, d’heureux présage en ces lieux et devant de pareils ennemis, arrêta près d’Arles les Vandales qui venaient de ravager l’Auvergne et le nord de la Provence. Vinrent, ensuite les Hérules les Burgondes, les Alamans, les Francs. Une victoire nouvelle, remportée près d’Arles par le patrice Constantin, n’empêcha point les barbares de s’établir enfin dans la secondé Narbonnaise. Les Wisigoths, qui avaient déjà occupé la Narbonnaise première et l’Aquitaine avec l’autorisation même d’Honorius, étendirent leur influence, puis leur domination sur la rive gauche du Rhône.

En 455, leur roi Théodoric fit élire, à Arles, Avitus empereur, et bientôt son fils Euric s’empara du pays. Lorsque Clovis eut gagné sur les Wisigoths la bataille de Vouillé, qui lui livra l’Aquitaine, il envoya une armée pour s’emparer également de la Provence. Mais le grand Théodoric, roi des Ostrogoths d’Italie, prenant sous sa protection la nation gothique tout entière, envoya son général Ibbas, qui battit les Francs près d’Arles, et les Wisigoths, en récompense, lui abandonnèrent la Provence en 511. Tout le littoral de la Gaule, c’est-à-dire la Provence et la Gothie ou Septimanie (Languedoc), demeura quelque temps encore au pouvoir des Goths, sur lesquels Théodoric régna seul avec le titre de roi des Ostrogoths et des Wisigoths.

En 534, les Francs, ayant soumis les Burgondes, devinrent possesseurs de la Provence par la cession que Vitigès, roi des Ostrogoths, leur fit de ce qu’il y possédait ; mais ils furent obligés de la partager avec l’empire grec qui venait de renverser le royaume des Ostrogoths et de reconquérir presque tout le littoral du bassin occidental de la Méditerranée. Les empereurs byzantins établirent, dans la partie qui leur fut soumise, des gouverneurs qui ne lardèrent pas, enhardis par l’éloignement, a se rendre indépendants. En 721, on trouve Mauronte, l’un d’eux, à peu près seul maître du pays. L’autorité des rois francs n’y était pas plus puissante que des empereurs.

Les Sarrasins, maîtres d’Espagne, commençaient à envahir le midi de la France. Charles Martel accourut dans la Provence pour les repousser et commença, en vrai chef de barbares, par piller horriblement le pays. Aussi la haine contre les Francs y fut depuis ce moment si violente que les Provençaux se rirent les alliés fidèles des Sarrasins et que l’émir de Narbonne, Yousouf, se vit secondé par Mauronte lui-même. Occupée en plusieurs points par les musulmans, ravagée maintes fois avec fureur par les Francs, la Provence endura des maux qui cessèrent sans doute sous Charlemagne, mais pour redoubler après. Ce n’étaient plus seulement les Sarrasins, mais les Normands d’Hastings qui remontaient le Rhône et la Durance, le fer et la flamme à la main.

A la chute de l’empire de Charlemagne, la Provence avait pour gouverneur Boson, beau-frère de Charles le Chauve, ambitieux qui se fraya par des crimes le chemin du pouvoir. Le faible règne de Louis III et de Carloman lui sembla opportun pour arriver au but qu il méditait d’atteindre. Les évêques du pays, réunis au nombre de vingt-trois dans le concile de Mantaille, près de Vienne, prétendirent suivre l’inspiration du ciel en déclarant Boson roi de Provence et de Bourgogne. La noblesse exprima le même voeu (879). Cette audace de l’épiscopat de créer un roi n’a rien de surprenant dans ce siècle où les évêques dirigèrent les rois, luttèrent contre eux et secouèrent plus d’une fois l’autorité du pape par réaction contre ce qui s’était passé sous Charlemagne. Boson accepta la couronne qu’il s’était fait donner, gagna le peuple par ses larges ses et ses flatteries, la cour de Rome par ses présents et ses promesses, les églises et les abbayes par sa munificence. Son royaume comprenait la Provence, le Dauphiné, la Savoie, le Lyonnais, la Bresse, le comté de Bourgogne ; Arles en était la capitale.

Louis III et Carloman firent la guerre à l’usurpateur, mais sans succès, et, à sa mort, sa veuve Hermengarde fit reconnaître son fils Louis par les prélats et les -rands Seigneurs de la Provence, qui le proclamèrent dans un concile tenu à Valence. L’archevêque de Vienne dit : « Le pape est le seul maître des empires, seul distributeur des couronnes. Il ne s’est décidé à donner un chef particulier à la Provence que pour mettre un terme aux malheurs dont elle est depuis trop longtemps accablée. » Ces malheurs pourtant s’accrurent encore sous le faible règne de Louis ; les Sarrasins surprirent sur le rivage le château de Fraxinet, s’y établirent et en rirent un repaire pour leurs brigandages. lis n’en sortaient que pour piller et détruire.

Louis eût bien fait de demeurer dans son royaume et de s’occuper à le défendre, au lieu d’aller chercher ailleurs une fortune plus brillante et une triste fin. La couronne, d’Italie, longtemps disputée, allait rester à Bérenger, l’un des concurrents, lorsque ses ennemis appelèrent le roi de, Provence qui avait quelques droits. Le jeune prince s’empressa d’accourir et s’engagea étourdiment dans les défilés. Bérenger l’y surprit ; mais, prenant pitié de sa jeunesse, il lui rendit la liberté, en lui faisant seulement jurer qu’il renonçait à tous ses droits sur l’Italie.

A peine de retour en Provence, Louis viola son serment ; il descendit de nouveau en Italie, battit Bérenger, s’empara de ses États. Il se rendit ensuite à Rome pour recevoir du pape Étienne VII la couronne impériale, que la mort d’Arnould, roi de Germanie, avait laissée sans maître, et celle du royaume d’Italie, qu’il venait de conquérir. Après quoi il vint se fixer à. Vérone, qu’il avait choisie pour capitale de ses nouveaux États. Il congédia son armée, ne songea qu’aux plaisirs et oublia Bérenger. Celui-ci épiait le moment favorable. Une nuit, il s’introduisit secrètement dans Vérone avec des amis dévoués, força les portes du palais impérial, y rit Louis prisonnier et lui creva les yeux (902). Le triste roi, devenu Louis l’Aveugle, retourna en Provence et y régna encore vingt-sept ans dans le silence et l’obscurité.

Combien de fois ne verrons-nous pas l’histoire de la Provence et celle de l’Italie se mêler ! Les rivages de ces deux contrées se regardent et se touchent. Leurs moeurs et leur langage étaient, surtout dans ces temps, à peu près semblables. Le successeur de Louis fut un seigneur puissant nommé Hugues, qui lui avait servi de ministre durant le temps de sa cécité, et qui se couronna roi lui-même, ne laissant au fils de son ancien maître que le titre de comte de Vienne. Hugues eut à son tour l’ambition de régner sur la Lombardie. L’impopularité de Rodolphe II, qui avait détrôné Bérenger, lui en rendit la conquête facile. Mais, à son tour, son ambition excessive, son mariage avec Marozie, cette femme célèbre par sa beauté, ses crimes et le pouvoir odieux qu’elle exerça trop longtemps dans Rome, tournèrent contre lui ses nouveaux sujets.

Ils allaient rappeler Rodolphe, lorsque Hugues lui offrit de lui abandonner, en échange de la Lombardie, tout ce qu’il possédait au delà des Alpes. Cet échange singulier eut lieu. Hugues ne conserva en Provence qu’Arles et une petite partie de son territoire dont il confia le gouvernement à un de ses parents nommé Boson. Obligé plus tard de renoncer à l’Italie, il y laissa son fils Lothaire, que les Lombards acceptèrent comme roi, et revint terminer sa vie à Arles. Il institua Boson comte héréditaire de la portion qu’il s’était réservée en Provence par son traité avec Rodolphe. Ce Boson, ou du moins un autre Boson qui lui succéda, fonda une dynastie qui bientôt, se divisant en trois branches, partagea la Provence en trois seigneuries : comté de Provence, vicomté de Forcalquier, vicomté de Marseille.

Guillaume, comte de Provence, chassa les Maures de Fraxinet, releva les villes de Fréjus, de Toulon, de Saint-Tropez. Sous ses successeurs, le comté se morcela encore davantage et finit par devenir la proie de plusieurs maisons rivales. En 1063, le comte de Toulouse, appelé par les évêques, s’empara des comtés d’Avignon, de Cavaillon, de Vaison et de Vénasque. Des mariages et l’extinction des mâles mirent sur les rangs deux autres maisons : celle de Barcelone, qui monta peu après sur le trône d’Aragon, et celle des Baux, l’une des plus puissantes maisons féodales de la Provence.

Le comte de Barcelone, d’abord en guerre avec le comte de Toulouse, convint avec lui, en 1125, de signer un traité de partage. Au comte de Toulouse fut attribuée la haute Provence, c’est-à-dire le pays entre l’Isère, la Durance, le Rhône et les Alpes. C’est ce qu’on a appelé le marquisat de Provence. Le comte de Barcelone eut la basse Provence, appelée communément comté d’Arles ou de Provence.

Le comte de Barcelone fut ensuite aux prises avec la maison des Baux, qui se rit donner l’investiture de la Provence par l’empereur Conrad III, puis par Frédéric Ier Barberousse, le royaume d’Arles étant fief de l’empire. Mais le comte de Barcelone, dont le neveu Raymond-Bérenger Il était alors comte de Provence, fit une guerre terrible à la famille des Baux, lui enleva trente châteaux et gagna complètement à sa cause, par une alliance de famille habilement ménagée, l’empereur Frédéric. Celui-ci révoqua l’inféodation qu’il avait faite en faveur d’Hugues des Baux et accorda (1162) à Raymond-Bérenger la propriété de la Provence : ab Alpibus ad Rhodanum, avec l’inféodation du comté de Forcalquier, moyennant une redevance annuelle de quinze mares d’or au poids de Cologne envers l’empire, sans compter des présents en monnaie espagnole à l’empereur, à l’impératrice et à la cour impériale. La maison des Baux tenait encore bon dans son dernier château, celui de Trinquetaille ; Raymond-Bérenger l’en chassa et devint par là comte de Provence sans contestation.

A peine les Baux étaient-ils abattus, que la guerre recommença avec les comtes de Toulouse. Après des efforts continuels, Raymond-Bérenger II était arrivé, à la fin de sa vie, à posséder seul la Provence. Il meurt sans héritier mâle ; tout est remis en question. Il en était ainsi dans le régime féodal, une lignée mâle ne pouvait s’éteindre quelque part sans que tout à coup surgissent des prétentions rivales qui se perpétuaient et engendraient des combats sans fin.

Le comte de Toulouse, ayant épousé la veuve de Raymond-Bérenger, voulut s’emparer de la Provence. Alphonse Ier roi d’Aragon, s’y opposa. Il y eut une guerre. Le roi d’Angleterre Henri II intervint entre les deux rivaux, qui se donnèrent rendez-vous dans l’île de Gernica, près de Tarascon (1176), et conclurent un traité ; moyennant trois mille mares d’argent, le comte de Toulouse abandonna au roi d’Aragon tous ses droits sur le comté de Provence et quelques autres fiefs. Ainsi la maison de Barcelone-Aragon resta définitivement maîtresse du comté de Provence, et, si elle eut encore quelques luttes à soutenir, elle en sortit victorieuse.

C’est sous cette brillante maison que fleurirent les troubadours avec leur magique cortège de chants, de combats, d’amours, de fêtes, de folies de tous genres. Alphonse II, Raymond-Bérenger IV les attirèrent avec une grande faveur. Ils accouraient, allègres, suivis de jongleurs, musiciens, violards, musards et cornies, chargés de remplir les intermèdes. Le poète lui-même entonnait dans cette langue provençale, fille imparfaite, mais brillante et sonore, du latin transformé, que parlait presque tout le littoral de la Méditerranée, ou la tendre chanson à la louange de la personne aimée, ou le planh, complainte douloureuse sur une amante, un ami, un bienfaiteur qui n’est plus ; ou le tenson, dialogue ou couplets d’amour ou de chevalerie ; ou le sirvente aux traits vibrants et acérés, ou les novas, nouvelles, ou le roman aux émouvantes péripéties, ou l’épître enfin, ou la sixtine, la pastourelle, la ballade, la danse, la ronde, etc. ; tous ces esprits méridionaux étaient ingénieux à varier la forme, sinon le fond. Ils célébraient surtout les joies d’un amour pur, les souffrances d’un amour malheureux, les transformations que t’amour produit chez l’homme qui ne cherche à plaire que lorsqu’il commence à aimer.

Et comme les questions d’amour étaient délicates à résoudre, il y eut des tribunaux pour ces procès, des docteurs pour cette casuistique. C’étaient des femmes qui siégeaient dans ces cours d’amour, comme ayant plus de finesse sans doute pour apprécier les subtiles délicatesses du coeur. « De gentilles femmes, dit Nostradamus, s’adonnoient à l’étude des bonnes lettres et des sciences humaines, tenant cour d’amour ouverte, où elles dérinissoient les questions amoureuses à elles envoyées et proposées par divers gentilshommes et damoiselles ; au moyen de la résolution desquelles et de leurs belles et glorieuses compositions, leur renommée s’espandit et se fit jour en France, en Italie, en Espagne et Plusieurs diverses contrées, de telle sorte qu’une foule de chevaliers et personnages de haute qualité et grand renom, s’estant portés de ce temps en Avignon pour visiter le pape Innocent sixième du nom, furent ouïr les définitions et sentences d’amour que ces illustres dames prononçoient, lesquels furent tellement ravis et esmerveillés de leur beauté et de leur divin savoir qu’ils en devinrent épris. »

C’est alors, c’est quand la Provence était traversée par tout ce qui, des pays du nord et du centre, allait à Rome, à Rome ce foyer et ce soleil du Moyen Age, c’est alors que se célébraient les brillants tournois ci que le luxe des chevaliers du Midi déployait ses richesses, répandait ses prodigalités, étalait ses extravagances. A la cour plénière de Beaucaire, convoquée par le roi d’Angleterre Henri II, en 1174, le comte de Toulouse lit présent de cent mille sous à Raymond d’Agout, seigneur provençal, qui les distribua aussitôt à dix mille chevaliers. Bertrand Raimbaud, plus extravagant, fit labourer un champ voisin et y fit semer trente mille sous en deniers. Un autre, Raymond de Venons, fit brûler devant l’assemblée trente de ses chevaux. Folies pleines d’ostentation et de frivolité, qui peignent le temps, le pays et les hommes. Les plus fameux troubadours provençaux sont Carbonel et Poulet, de Marseille ; Giraud, de Cabrières ; Guy, de Cavaillon, Jacques Motta d’Arles ; Bertrand, d’Avignon ; Tomiers Palazis, de Tarascon ; Albert, de Sisteron ; Raimbaud, d’Orange, Raimbaud, d’Hyères ; la comtesse de Die et l’empereur Frédéric II.

Cet âge glorieux, cet âge original de la Provence finit avec Raymond-Bérenger IV, qui mourut sans postérité mâle et dont l’héritière, Béatrix, épousa en 1245 Charles d’Anjou, frère de saint Louis. Le sombre et impassible Charles arriva avec ses hommes du Nord. La joyeuse Provence, à son aspect, sentit, pour ainsi dire, le froid de la mort. « Désormais, s’écrièrent les troubadours, désormais les Provençaux vivront dans le deuil ; car du vaillant seignours nous tombons en sire... Ah ! Provence ! Provence ! quelle honte ! quel désespoir ! Tu as perdu bonheur, joie et repos et gloire en tombant dans les mains de ceux de France ; mieux valait que nous fussions tous morts ! Déchirons maintenant nos bannières, démolissons les murs de nos villes et les tours de nos châteaux forts ; nous sommes sujets des Français et ne pouvons plus porter ni écu ni lance. »

Charles d’Anjou s’empressa de justifier la répugnance qu’il inspirait aux Provençaux par la destruction de leurs républiques florissantes. Bientôt après, il épuisa le pays pour s’en aller conquérir le royaume des Deux-Siciles, dont le pape Clément IV l’avait autorisé à dépouiller Manfred, fils de l’empereur Frédéric II. Deux victoires l’en rendirent maître. Manfred fut vaincu et tué à Bénévent (1266) ; le jeune Conradin, vaincu à Tagliacozzo (1268), monta sur l’échafaud à Naples. Le cruel Charles d’Anjou rêvait, dans son ambition, de nouvelles conquêtes, lorsque les Vèpres siciliennes lui enlevèrent celle qu’il venait de faire. Un de ses chevaliers outragea une, femme de Palerme ; le peuple irrité égorgea l’insolent et tous ses compatriotes ; l’esprit de vengeance, une fois allumé, parcourut toute la Sicile, et, durant trois jours, Français et Provençaux furent égorgés au nombre de 8 000.

Un seul fut épargné, un seigneur provençal, dont la vertu et l’intégrité étaient vénérées des Siciliens eux-mêmes ; il se nommait Guilhelm des Porcelets. La douleur emporta Charles d’Anjou trois ans après, en 1285. Charles le Boiteux, qui lui succéda, vint en Provence dès qu’il fut sorti de la captivité où il avait été longtemps retenu par le roi d’Aragon, son rival. Il y fut reçu avec une grande allégresse et n’en continua pas moins cette destruction des libertés municipales commencée par son père. Robert, son fils, et sa petite-fille, Jeanne, résidèrent à Naples.

L’absence du souverain livra la malheureuse Provence aux dévastations des seigneurs qui se disputaient le pouvoir. En 1382, Jeanne, devenue prisonnière de son neveu Charles de Duras, adopta Louis d’Anjou, frère de Charles V. Une nouvelle maison d’Anjou monta sur le trône de Provence et forma la quatrième dynastie comble de cette province. Louis Ier mourut dans une expédition contre le royaume de Naples (1384) ; ses successeurs, Louis II et Louis III, s’épuisèrent également en efforts inutiles pour enlever les Deux-Siciles à la maison d’Aragon.

La modération de caractère de René d’Anjou (1434) semblait promettre aux Provençaux un prince pacifique. Toute une moitié de sa vie se passa pourtant à courir après des couronnes qui lui échappèrent. Il s’en alla disputer la Lorraine à Antoine de Vaudemont, neveu du dernier duc, pour faire valoir les droits de sa femme, Isabelle de Lorraine, fille de ce même duc. Mais Vaudemont, soutenu par le duc de Bourgogne, le fit prisonnier et le garda dans le château de Blacon, près de Salins. Dans cette captivité, un royaume vint à lui, celui de Naples. Louis III, son frère, roi de ce pays, venait de mourir, et sa veuve, Jeanne II, l’avait suivi de près au tombeau, désignant pour son héritier René d’Anjou.

René acheta la liberté à tout prix : deux cent mille florins d’or, des places fortes, etc. Il trouva la Provence pleine des préparatifs que faisait déjà Isabelle pour l’expédition de Naples, car il fallait aller prendre ce royaume malgré les Aragonais. Il parcourut le pays, reçu des états un présent de cent mille florins d’or, emprunta de l’argent aux seigneurs, ses amis, et partit de Marseille le 5 avril 1438. Le pape lui avait donné l’investiture ; les Vénitiens, les Florentins et’ les Génois étaient dans son alliance. Le début fut heureux ; mais bientôt l’argent manqua. Le connétable de René lui refusa obéissance et finit par passer au roi d’Aragon avec une partie de son armée. Le bon René dut renoncer à ses prétentions sur le royaume de Naples, malgré la douleur des Napolitains, qui avaient en horreur les Aragonais. René et son fils, Jean de Calabre, d’humeur remuante comme toute cette maison, firent encore des tentatives également malheureuses.

Enfin, instruit par les déceptions de l’ambition, René se retira en Provence et y acheva paisiblement sa vie, au milieu d’occupations utiles et agréables. Il protégea l’industrie, l’agriculture, le commerce de ses Provençaux, attira dans le port de Marseille un grand nombre de vaisseaux étrangers par les franchises qu’il leur accorda. Il s’entourait d’hommes instruits et savait à la fois peindre, faire des vers et de la musique. Il aimait à planter des arbres, cultiver des jardins. Il naturalisa sur le sol de la Provence les roses muscadelles, les paons blancs, les perdrix rouges ; il améliora l’espèce des raisins muscats et multiplia .les œillets. Prodigue envers ses serviteurs, et pourtant ménager de l’argent de ses sujets, doux, affable pour tous, il n’était pour tous aussi que le bon roi René. Son âme n’était pas de celles pour qui l’ambition déçue est un feu qui dévore ; résigné, il répétait sans cesse : « Le vouloir du Seigneur soit fait ! » un de ces souverains, en un mot, qui donnent l’âge d’or à leurs peuples ; un de ces types pleins de bonhomie et dignes de la légende si rare dans la réalité.

René n’était pas homme à disputer son fief à la griffe de lion de Louis XI, qui flairait partout, depuis la Manche jusqu’à la Méditerranée, s’il ne restait pas quelques seigneurs féodaux à dévorer. René, qui avait perdu tous ses enfants, voyait bien que Louis XI prétendrait primer les collatéraux ; trop sage pour résister, ou même paraître mécontent, il fit la cour à messire lion et écrivit de sa main en lettres d’or, enlumina même une donation testamentaire en faveur de Louis XI.

Toutefois un autre testament, lorsqu’il mourut, fit passer la Provence à Charles du Maine, son neveu : Louis XI, frustré et plein de colère, fit chercher quelque défaut dans ce testament par le parlement de Paris, qui n’en trouva point. Alors il changea de tactique ; au lieu d’attaquer Charles, il le flatta, le caressa, le soutint contre les prétentions de René II, duc de Lorraine, petit-fils du roi René, et contre celles d’Yolande d’Anjou, duchesse douairière de Lorraine, qui contestaient la validité du testament.

En même temps, il se faisait des partisans parmi les seigneurs de Provence, principalement Palamède de Forbin, qui dicta, pour ainsi dire, à Charles du Maine, près de mourir sans postérité, un testament de donation complète à Louis XI et à ses héritiers. Pour toute condition, il suppliait le roi de France de conserver les libertés, franchises, droits et usages de ses sujets. Il mourut en 1481, et la Provence fut définitivement réunie à la France, réunion sanctionnée solennellement par une assemblée générale des états en 1486. Pourtant Louis XII eut encore à écarter les prétentions du duc de Lorraine et d’Anne de France, soeur de Charles VIII. Mais il triompha et consomma la prise de possession, en 1502, par l’établissement, à Aix, d’un parlement composé d’un président et de onze conseillers.

L’histoire provinciale finit, ou du moins se restreint considérablement, pour la Provence comme pour toutes les autres provinces, au moment de la réunion à la couronne de France. Les guerres de François Ier et de Charles-Quint l’exposèrent deux l’ois aux ravages des impériaux. La première fois, en 1524, le connétable de Bourbon les conduisit ; la seconde (1536), Charles-Quint lui-même.

Sous le même règne, la Provence fut troublée par les affaires des Vaudois, ces débris des Albigeois, qui vivaient depuis des siècles au milieu des monts Luberons, au nord de la Durance (Vaucluse), et principalement dans les villages de Mérindol et de Cabrières. On sait avec quelle atroce cruauté Meynier d’Oppède, président du parlement d’Aix, à l’instigation du cardinal de Tournon traita ces innocentes populations que François Ier sacrifiait à sa politique et au désir d’attirer le pape dans son alliance.

Ces horreurs, qui méritent une exécration éternelle, sont de 1545. Elles eurent une suite dans les guerres de religion, qui commencèrent quinze après. Les barons de La Suze et des Adrets, surtout le fameux Sommerive, qui, en 1563, fit pendre, brûler ou précipiter sur des piques mille quarante protestants, en furent les héros dans la Provence. La Ligue s’y établit ensuite et y domina jusqu’en 1596.

La noblesse et la bourgeoisie provençale prirent part à la résistance que rencontra dans presque toutes les provinces de France la politique de Richelieu. Lorsque le cardinal voulut en finir avec La Rochelle, il éprouva un grand besoin d’argent et recourut à des impositions extraordinaires. La Provence, envahie par les agents fiscaux de la cour, vit augmenter l’impôt du sel et surcharger de 100 000 livres l’impôt dit de taillon. Depuis 1543, les communautés de Provence avaient adopté l’usage de se réunir en une assemblée délibérante. Cette assemblée représenta au gouvernement l’épuisement du pays et demanda la révocation des édits de finances.

Richelieu, irrité, redoubla d’exigences et ne supprima les derniers édits que pour demander 1 500 000 livres, sans compter mille mulets pour le transport des bagages de l’armée d’Italie. Et, si la Provence faisait quelque difficulté de se soumettre, il menaçait d’y promulguer le fameux édit des Élus, déjà appliqué dans plusieurs provinces voisines, et dont l’effet eût été de dépouiller les habitants du privilège de répartir la taille entre eux comme ils l’entendaient, pour remettre ce soin aux officiers royaux. Les communautés, réunies à Valensole, formèrent une députation qui se rendit à la cour et y fut aussi mal accueillie que possible.

Le mécontentement fut très vif dans toute la Provence. On murmurait, on formait des assemblées tumultueuses, on exagérait même les appréhensions. Bientôt, disait-on, la cour imposerait jusqu’aux salaires des ouvriers, jusqu’aux gages des domestiques. Pourtant, rien ne s’organisait, aucun chef ne se présentait encore. Les Provençaux s’en faisaient eux-mêmes le reproche. Quoi ! disaient-ils, n’y aura-t-il personne pour attacher le grelot ? Le seigneur de Châteauneuf, Paul de Joannis, las d’entendre répéter ce mot, s’écria en colère : « Eh bien ! c’est moi qui l’attacherai. » Et, prenant à la lettre l’expression proverbiale, il attacha à sa boutonnière un grelot suspendu à un ruban blanc qui portait le cachet en cire de la maison de Châteauneuf. Cet emblème, adopté par tous les insurgents, leur fit donner le nom de Cascazvéous, qui signifie grelot en provençal.

Au reste, le gouvernement sut adroitement diviser les rebelles, en suscitant le parti des Cascavéous au ruban bleu, qui devinrent les rivaux des Cascavéous au ruban blanc, et bientôt une armée de cinq mille hommes d’infanterie et d e six cents chevaux, sous les ordres du prince de Condé, fit rentrer la province sous l’obéissance, sans effusion de sang. Les états de Tarascon votèrent les 1 500 000 livres demandées. Si l’autorité royale triomphait en Provence, il lui restait encore à y opérer un changement qui lui tenait cher au coeur, à transformer ce pays d’états en pays d’élection. Maintes fois elle en avait menacé les Provençaux, qui, redoutant, plus que les impôts mêmes, cette atteinte à leurs libertés, s’étaient toujours empressés de désarmer la cour par des sacrifices.

Mais enfin le gouvernement du roi résolut d’en venir à bout et, à l’occasion de quelques délais dans le payement d’une certaine contribution extraordinaire, rendit un édit qui établissait en Provence deux présidiaux, à Aix et à Draguignan : chaque présidial composé de deux présidents, de douze conseillers, d’un avocat et d’un procureur général. Le parlement d’Aix refusa d’enregistrer cet édit. Le roi envoya sur les lieux le conseiller d’État Lauzun, pour en exiger l’exécution. Députation des Provençaux à la cour, nouvelles offres d’argent ; point de succès. Le gouvernement, impitoyable, établit les présidiaux, désorganise les états de Provence (1639), en ne les convoquant plus qu’à de rares intervalles et en ne permettant plus aux communautés de s’y réunir que par des représentants.

Quant au parlement, qui n’avait pas craint de refuser l’enregistrement, on l’atteignit par des lettres patentes du mois d’octobre 1647, qui créèrent, sous le nom de sémestre, un autre parlement destiné à alterner ses travaux avec l’ancien, la session de chacun durant six mois. Le nouveau parlement était composé de trois présidents, trente conseillers, tous hommes dévoués à l’autorité royale.

Ces atteintes aux libertés de la Provence amenèrent des troubles qui durèrent plusieurs années, et dont le foyer fut à Aix. La guerre pourtant n’y fut pas renfermée. Elle se fit dans toute la Provence. Le comte d’Alais, gouverneur de la province, fit venir des troupes, le parlement en leva de son côté ; on tint la campagne. Chaque parti dirigea ses coups de main contre les villes qui tenaient pour le parti opposé. Mais le comte de Carces, qui commandait les troupes parlementaires, ayant eu l’imprudence d’engager une action contre le régiment de Montbrun, entre les villes de Barjols et de Brignoles, fut vaincu.

Le parlement ne se laissa pas abattre et la. guerre ne cessa, en 1650, que par l’intervention du maréchal de Saint-Aignan, qui apporta un traité de paix imposé par le roi. Les troubles de la Fronde, qui arrivèrent alors à leur paroxysme, rallumèrent encore quelques étincelles. Des querelles éclatèrent en plusieurs villes entre les sabreurs, ou partisans du parlement, et les canivets, gens du canif, gens de robe, partisans de la cotir. La paix ne fut rétablie que lorsque Mazarin eut consenti à retirer au comte le gouvernement de la Provence pour le donner à Louis de Vendôme, duc de Mercoeur. Le nouveau gouverneur eut toutefois à son tour une révolte à combattre ; ce fut celle de Marseille, à propos de ses consuls. Il en sera parlé sous la rubrique de cette ville, qui perdit enfin, comme toute la province, ses libertés. Il fallait bien, c’était le sort de toute la France, subir le pouvoir niveleur de Louis XIV qui portait partout l’uniformité.

En 1705, la Provence fut encore une fois envahie par les étrangers. Une armée de Piémontais et d’Autrichiens, sous Amédée, duc de Savoie, généralissime, et sous le prince Eugène, vint assiéger Toulon qu’une flotte anglaise bombardait du côté de la mer. Une énergique résistance obligea les alliés à se retirer, et Berwick, les poursuivant, leur fit essuyer un échec près d’Embrun. Au cours du XVIIIe siècle, au milieu de la guerre européenne pour la succession d’Autriche (1744), la Provence eut une autre occasion de signaler son patriotisme en repoussant une nouvelle invasion de Piémontais et d’Autrichiens, encore appuyée par une flotte anglaise.

lire la suite en cliquant sur : https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article2063

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Partages le 24 Février 2020 à 10:26

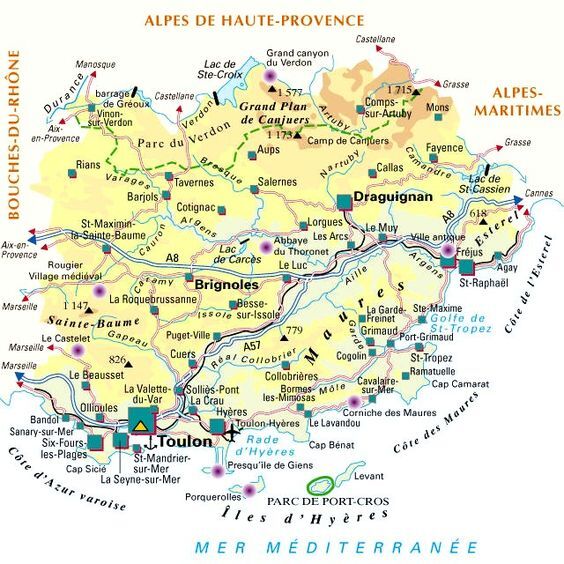

Histoire du département du Var(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Histoire du département du Var(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)histoire du département du Var se confond tellement avec celle des deux départements limitrophes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Hautes-Provence, que nous nous contenterons d’en faire une esquisse rapide, en renvoyant pour plus de développements à l’histoire de ces deux départements.

Des peuplades celtiques, appartenant à la confédération puissante des Ligures Saliens, en occupaient le territoire avant la conquête romaine c’étaient les Décéates, dans le village d’Antibes ; les Suétriens, les Quariates, les Adunicates, les Oxybiens, les Ligauniens et les Sueltères, dans le bassin de l’Argens, la rivière aux eaux blanches comme l’argent.

Ces peuples ont laissé peu de monuments. On montre pourtant près de Draguignan un imposant dolmen : moins embarrassée que la science pour expliquer les mystères archéologiques, l’imagination populaire, en Provence comme en Bretagne, a évoqué la toute-puissance des fées.

Le pâtre provençal a oublié les sanglants sacrifices de ses pères : il vous raconte dans sa langue harmonieuse que, en des temps bien éloignés, une fée, qui se plaisait à se déguiser en bergère et à jouer de la mandoline sous les bosquets d’orangers et de grenadiers, inspira un violent amour à un jeune seigneur, qui lui-même était un génie. Il lui demanda sa main et elle promit de l’épouser, mais à une condition : il fallait que son mariage fût célébré sur une table formée de trois pierres, dont deux dressées sur le tranchant et à neuf pas de distance, et ayant pareille hauteur, serviraient de supports à une troisième presque carrée, de onze pas de long sur deux pas d’épaisseur. A cette description, le seigneur reconnut trois pierres énormes qui, depuis dix siècles, avaient roulé du haut de la montagne de Fréjus dans la gorge que parcourt la grande route.

Le génie se mit à l’oeuvre ; il dressa les deux pierres qui devaient servir de supports, mais sa puissance n’alla pas jusqu’à remuer la troisième, tant elle était lourde. La bergère fée eut pitié de sa peine : elle se rendit la nuit auprès de l’énorme pierre et traça alentour avec sa baguette un cercle magique ; aussitôt une grande flamme sortit de terre, et la pierre fut en un instant transportée sur les deux autres. Elle attendit le lendemain son amant avec plus d’impatience, espérant jouir de sa surprise : mais, à peine eut-il vu accomplie la condition d’où semblait dépendre son bonheur, qu’il tomba mourant aux pieds de celle qu’il aimait. Avant d’expirer, il lui révéla un fatal secret : on lui avait prédit qu’il mourrait quand il serait amoureux d’une personne plus puissante que lui, et il avait cru, en adressant ses vœux à une bergère, n’avoir rien à redouter. La légende ajoute que la pauvre fée, désespérée des funestes effets de son travestissement, suivit de près l’amant dont elle avait causé la mort.

L’esprit grec est-il pour quelque chose dans ces gracieuses légendes ? Avant les Romains, les Grecs de Marseille occupèrent ces rivages. Antipolis (Antibes), Athaenopolis (dans l’anse d’Agay), Olbia l’heureuse (près d’Hyères), Fréjus, sous un autre nom, d’autres encore, étaient des colonies de la colonie phocéenne devenue métropole à son tour.

Les légions de Rome parurent en 125 avant Jésus-Christ, et, bientôt après, le pays devenait province romaine. Lors de la division de la Gaule en dix-sept provinces, le territoire actuel du déparquement fut compris dans la Seconde Narbonnaise qui s’étendait du Var au Rhône. Ce pays, qui était pour les Romains l’entrée de la Gaule, reçut nécessairement la profonde empreinte de leur civilisation.

Les monuments n’y manquent point, sans y être pourtant aussi nombreux et aussi magnifiques que dans les départements voisins, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, où se formèrent les principaux établissements. La grande voie Aurélienne traversait intérieurement le pays de l’est à l’ouest, en projetant sur la côte plusieurs embranchements. La plupart des villes et même des villages qui s’élèvent encore aujourd’hui sur cette voie sont d’origine antique : Antibes (Antipolis), Auribeau (ad Horrea). Fréjus (Forum Julii), Le Luc (Forum Voconii), Cabasse (Matavonium), Tourves (ad Turrim), la grande Pugère (Tegulatum), où l’on voit les ruines d’un pont romain.

Le tracé de la voie romaine est à peu près, comme on le voit, celui de la grande route actuelle. Sur l’embranchement maritime qui longeait la côte, à partir de Fréjus, on trouvait Heraclea Caccabaria (près de Saint-Tropez), Alconis (Aiguebonne) ; Pomponiana (?), Telo Martius (Toulon), Tauroentum (près de La Ciotat).

A la domination de Rome succéda celle des Burgondes, des Ostrogoths, des Francs. Quand l’empire de Charlemagne se démembra, le royaume d’Arles, érigé par Boson (879), enveloppa toute la Provence. Au siècle suivant, la Provence devint un comté. Cette période fut désastreuse pour le pays à cause des Sarrasins, qui ne cessèrent d’y exercer de cruels ravages. Leur première descente est de 736 ; ils saccagèrent le monastère de Lérins et détruisirent presque tous les bourgs et villages de la contrée.

Le XIVe siècle ne fut pas moins malheureux pour le pays qui nous occupe : mis à contribution à deux reprises (1362-1364) par les Espagnols de Henri de Transtamare, écrasé sous le poids des impôts, il fut un des théâtres de la révolte des tuchins ou coquins, malheureux que l’excès de la misère poussa à l’insurrection. Le peuple appelle encore aujourd’hui matouchins (mali tuchini) les brigands et les voleurs.

Les guerres de François ler et de Charles-Quint attirèrent deux fois les ennemis dans la Provence. La première expédition fut celle du connétable de Bourbon, qui, repoussé de Marseille, se retira sur le Var à travers la province qu’il avait traversée un mois auparavant avec une présomptueuse confiance (septembre 1524). La seconde fut celle de Charles-Quint, lui-même (1536).

Battu à Aix, le puissant empereur fit une retraite encore plus désastreuse que le connétable ; car il trouva sur sa route des populations irritées de la désolation de leur pays. Embusqués dans toutes les gorges, derrière les buissons et les masures de leur difficile contrée, les paysans du Var firent un mal terrible aux impériaux. Ils déchargeaient leurs armes et se retiraient aussitôt dans des lieux sûrs. Pourtant les espions de l’empereur découvrirent un bois qui servait de retraite à un certain nombre d’entre eux ; on y mit le feu et on l’entoura d’un cordon de troupes, qui rejetaient dans les flammes les malheureux qui tentaient de s’échapper. Hommes, femmes, enfants, bestiaux, tout fut consumé.

Mais le plus fameux épisode de cette retraite est celui dont fut témoin le village du Muy, à peu de distance de Draguignan, sur l’Argens. Près de ce village, et sur la route que devait suivre l’armée impériale, s’élevait une vieille tour isolée. Cinq gentilshommes provençaux, Albode, Châteauneuf, Balbe, Escragnole et Boniface, s’y embusquèrent avec quinze soldats et trente hommes armés, tous pleins de courage et résolus, au péril de leur vie, à venger leurs compatriotes en immolant l’empereur lui-même. Quand l’armée passa, leurs yeux, qui guettaient avidement leur proie, furent éblouis par la riche monture et le magnifique costume d’un seigneur espagnol qui marchait entouré d’une troupe d’élite. Ils firent feu, croyant tuer Charles-Quint : ce n’était pas lui, c’était le jeune et brillant poète Garcilaso.

Les Espagnols, surpris de cette décharge soudaine, s’élancent vers la tour ; ils sont repoussés avec perte. Enfin Charles-Quint arriva avec du canon et vint à bout du glorieux asile de ces braves défenseurs de la patrie. Quelques-uns survivaient ; on leur promit la vie sauve, mais ils furent pendus par une insigne perfidie.

Depuis le XVIe siècle, le département du Var vit encore les ennemis de la France le franchir ou débarquer sur ses côtes : le prince Eugène et le duc de Savoie en 1707 ; les Autrichiens en 1746 ; les Anglais en 1793 ; les alliés en 1814. Et toujours les invasions dirigées de ce côté ont échoué ou n’ont eu que des résultats peu durables.

source : https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article2192

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

-

La vierge

23 aout - 22 septembre

Cette page est en SamoanTraduire en Anglais- Afrikaans

- Albanais

- Allemand

- Amharique

- Anglais

- Arabe

- Arménien

- Azéri

- Bengali

- Birman

- Bulgare

- Catalan

- Chinois (simplifié)

- Chinois (traditionnel)

- Coréen

- Croate

- Créole haïtien

- Danois

- Espagnol

- Estonien

- Finnois

- Français

- Gallois

- Grec

- Gujarati

- Hindi

- Hongrois

- Hébreu

- Indonésien

- Islandais

- Italien

- Japonais

- Kannada

- Kazakh

- Khmer

- Kurde

- Laotien

- Letton

- Lituanien

- Malaisien

- Malayalam

- Malgache

- Maltais

- Maori

- Marathi

- Norvégien

- Néerlandais

- Népalais

- Pachtô

- Panjabi

- Persan

- Polonais

- Portugais

- Roumain

- Russe

- Samoan

- Slovaque

- Slovène

- Suédois

- Tamoul

- Tchèque

- Telugu

- Thaï

- Turc

- Ukrainien

- Urdu

- Vietnamien

-

Rubriques

- Accueil

- Alphabets illustrés

- Belles Images

- Bulletins

- Cocasseries de la langue française

- En préparation

- Fêtes, évènements

- Événements importants

- Événements particuliers à un mois

- L'Ephéméride

- Fête du jour

- Les fêtes du mois

- Histoire des départements

- Période floraison de fleurs connues

- Saints célèbres

- Signification des jours

- Signification des mois

-

Citations, Proverbes

-

Humour

-

La langue Française

- Belles pensées, paroles touchantes, beaux textes

- Des mots, des phrases, beaux textes

- Étymologies

- Expressions expliquées

- Expressions populaires

- Humour avec les mots

- Jeux

- Jeux de mots

- Jeux de mots délirants

- La gastronomie française

- Le mot de la semaine

- Mots familiers et argotiques

- Orthographe

- Poèmes, acrostiches, fables

- Poèmes, acrostiches

- Réflexions

- Réparties

- Symbolisme et symboles

-

Diversités culturelles

-

Contes et légendes

-

Fables

-

Coutumes et traditions

-

Les Mythes

-

Mythologies

-

Liens

-

Pâques !

TRANSLATE with

TRANSLATE withx

EnglishTRANSLATE withEnable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalCette page est en LettonTraduire en Anglais- Afrikaans

- Albanais

- Allemand

- Amharique

- Anglais

- Arabe

- Arménien

- Azéri

- Bengali

- Birman

- Bulgare

- Catalan

- Chinois (simplifié)

- Chinois (traditionnel)

- Coréen

- Croate

- Créole haïtien

- Danois

- Espagnol

- Estonien

- Finnois

- Français

- Gallois

- Grec

- Gujarati

- Hindi

- Hongrois

- Hébreu

- Indonésien

- Islandais